Андреас Шнаас: древнегреческая и средневековая эстетика

Режиссёры, такие как Андреас Шнаас, осваивали кинопроизводство на практике, преодолевая цензурные препоны. Они начинали свою деятельность на голом энтузиазме и постепенно получили признание поклонников ужасов всего мира. Сейчас один из самых известных немецких хоррормейкеров, давно не пополняет свою фильмографию, но в 1990-е постановщик снимал любопытные кровавые сплаттеры, а в 2000-е, набравшись опыта и почувствовав исчерпанность прежних приёмов, начал создавать бескомпромиссный трэш, в котором причудливо преломились основные мотивы его лент 1990-х и отразились классические тенденции. Во второй статье, посвящённой творчеству Андреаса Шнааса, Андрей Волков рассмотрит два поздних хоррора автора с точки зрения древнегреческой и средневековой эстетики.

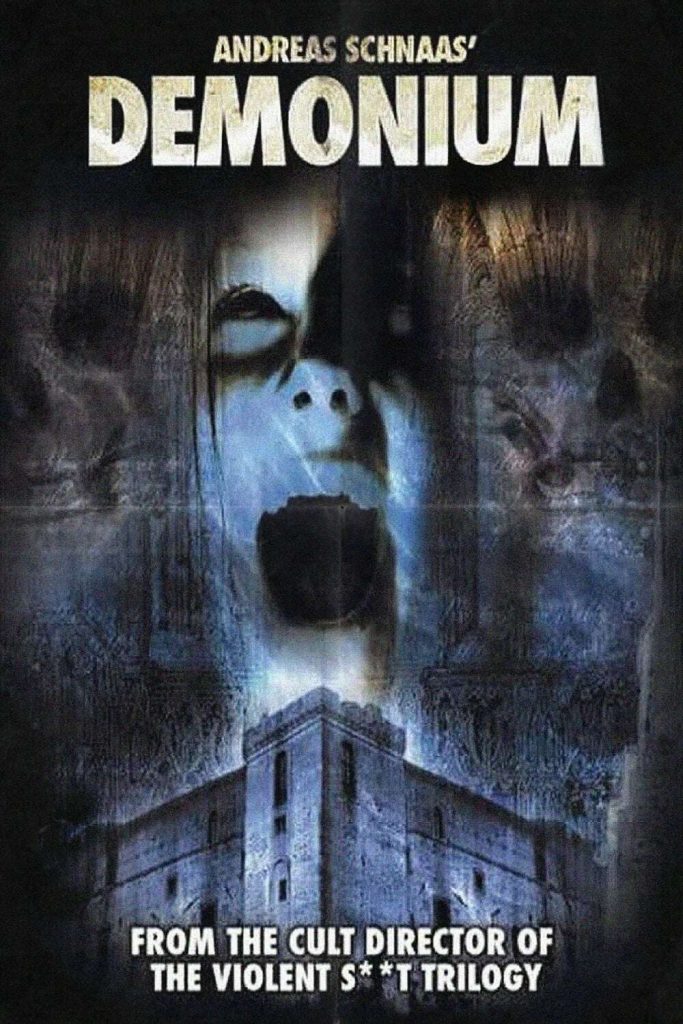

«Демониум» — итальянский триллер, снятый немцем

Знающий раннее творчество Андреаса Шнааса зритель, пропустив начальные титры, с трудом поверит, что столь профессиональный саспенс, достойный широкого проката, снял автор полулюбительских хорроров «Жестокое насилие» и «Зомби 90-х: Экстремальная эпидемия». Тот, кто видел «Антропофаг-2000», и вовсе не поверит своим глазам — между этими лентами такая же разница, как между рисунком суетного ребёнка на уроке ИЗО и картиной профессионального живописца.

«Демониум» стоил больше двух миллионов долларов и стал самым высокобюджетным творением режиссёра. Он был снят на цифровую камеру оператором Клеменсом Блэем, при продюсерском участии Мауро Калеви и Паоло Гецци. Преданный поклонник итальянского хоррора (прежде всего фильмов Лючио Фульчи и Джо Д`Амато), Шнаас предпринял амбициозную попытку совместить собственный стиль и антураж итальянской готики. Ограничению кровопускательных наклонностей немецкого беспредельщика поспособствовал американский сценарист и постановщик Тед Гейган, с которым Шнаас будет активно сотрудничать почти все 2000-е.

Если в сплаттерах 1990-х Андреас Шнаас во многом обогнал своё время, демонстрируя реалистичную по меркам почти безбюджетного хоррора расчленёнку, то «Демониум» представляется по-хорошему модным творением. Режиссёр постмодернистски играет с нарративом, начиная ленту с финала. Также он разбавляет повествование стилизованными под немое кино флэшбеками. «Вспышки из прошлого» своим рваным ритмом отсылают как к клиповой эстетике, так и к фильмам французской «новой волны». Они усиливают нервозную атмосферу и одновременно помогают удерживать внимание зрителя посредством ярких визуальных образов.

Знание, чем все закончится, не делает ленту скучной, ведь сцена двойного убийства решительно ничего не объясняет. Зритель даже не сразу догадается, что кровавый эпизод и есть финал истории, поставленный авторами в начале для того, чтобы сделать акцент не на развязке, как предполагает классическая драматургия, а на причинах, приведших к ней.

Выступив постмодернистом в области формы, Шнаас неожиданно наследовал эстетические традиции древнегреческого театра в плане содержания. Место обязательного участника любой трагедии, хора, в ленте Шнааса занимает уродец (Мишель Розелли), выполняющий одновременно и функцию «руки судьбы». Зритель уже знает, что именно этот персонаж станет возмездием для Расмуса (Андреа Бруски) и Марии (Клаудия Эббет), а потому пристально следит за взаимоотношениями троицы.

В древнегреческом театре хор выступал коллективным героем, символизировал внешнюю силу, прямо не задействованную в сюжете. Но именно распевный голос хора двигал повествование, сообщая зрителю авторское отношение к поступкам персонажей. Вот и уродец периодически появляется в кадре, иногда нападая на своих мучителей, но чаще защищаясь. Постановщик переосмыслил свойственный итальянскому хоррору мотив «страшного секрета в доме» («Великан», «Пакеты за дверью») — его уродец представлен режиссёром «затравленным зверем», напоминая жертв буллинга из школьных драм.

Уродец, в отличие от постоянно говорящего хора, ни разу не обличает героев и вообще за весь фильм ничего не говорит. Но слов и не надо, ведь Расмус и Мария сами выносят себе моральный приговор своими действиями. Их издевательства над уродцем имеют и метафизическую плоскость. В древнегреческих пьесах хор, помимо моральной оценки, нередко озвучивал предупреждения судьбы о неминуемом возмездии. Не секрет, что античному театру был свойственен фатализм. Чем сильнее персонаж боролся с судьбой, тем больше предавал себя во власть безжалостного Рока. Вот и герои Шнааса, насмехаясь над уродцем, как бы спровоцировали действие фатума.

Режиссёр противопоставляет парочку убийц и уродца, особенно в сценах издевательств над прикованным цепями существом. Уродец ужасен снаружи, словно Джо Меррик («Человек-слон») или горбун Квазимодо, а Расмус и Мария монстры внутри. Неслучайно они убивают в подвальных помещениях, где откровенно наслаждаются страданиями жертв и своей властью. Редьярд Киплинг когда-то справедливо писал: «Но нет спасенья от раба, / Который стал царём». Вот и парочка убийц до этого была обслугой владельца замка Арнольда Бергера (Джузеппе Оппедизано), и переступив моральное табу, убив своего «хозяина», Расмус и Мария мстят окружающим за прежнее униженное положение.

В древнегреческих трагедиях драматический конфликт часто носил метафизический характер. Страдающий герой бросал вызов богам, после чего Рок, своеобразный молот судьбы, по пятам следовал за ним. Античные авторы верили в предопределённость, но в то же время не отрицали наличие у людей свободной воли. Ведь что творить — добро или зло — человек выбирает сам.

Арнольда Бергера легко уподобить символическому античному божеству. На это работает и типаж актёра Джузеппе Оппедизано. Его суровое лицо и аристократическая бородка делают его похожим не на доброе христианское божество, а на властного античного бога Зевса. Скульпторы всегда подчёркивали царскую величественность Зевса, его почти абсолютную власть над миром. Нередко на скульптурных композициях Зевс изображался рядом с гордым орлом, раскинувшим крылья, как бы готовясь к полёту.

Следуя поэтике античного мифа, Андреас Шнаас поселяет своего героя Бергера в величественное каменное строение, стоящее на холме. Это его Олимп, только там Бергер не управляет миром, а занимается научными экспериментами. В древнегреческом театре божественные персонажи представлялись зрителю на своеобразном возвышении, как бы нависая над смертными героями. Вот и убийство Бергера совершается на втором этаже, после чего злодей утаскивает тело в подвал, как бы символизируя свержение громовержца с Олимпа.

Из всех героев «Демониума» только Арнольд Бергер наделён способностью творить. В вирированных флэшбеках Андреас Шнаас показывает многочисленные медицинские опыты учёного. Некоторые из них весьма сомнительны с моральной точки зрения, однако режиссёр далёк от осуждения героя.

Так как в пространстве «Демониума» фигура Бергера выполняет символическую функцию божества, она не подлежит моральному суду. Во всех мифологиях боги независимо творили свою волю, вмешивались в судьбы собственных творений, порой даже уничтожали их (достаточно вспомнить всемирный потоп). Убийство Арнольда Бергера вызывает в памяти не только философский тезис Фридриха Ницше «бог умер», но и свойственный древнегреческому театру мотив противления воле богов («Прикованный Прометей», «Эдип в Колоне»).

Конечно, Расмус и Мария не были сотворены Бергером в физиологическом смысле, однако он выступил творцом их социального положения, определив Расмуса в свои нотариусы, а Марию — в помощники по управлению замком. Созданная Бергером панацея от всех болезней, способная принести обладателям несметное богатство, является метафорой его божественной силы, которой Расмус и Мария жаждут обладать. Но божественные знания недоступны простым смертным. В руках Расмуса и Марии лекарство оборачивается ядом, а заманчивая перспектива другой жизни растворяется, словно пейзаж в тумане.

Тема бунта против бога чрезвычайно распространена в мировой фантастике. Её разрабатывали Мэри Шелли («Франкенштейн, или Современный Прометей»), Герберт Уэллс («Остров доктора Моро»), а также Стэнли Кубрик («2001 год: Космическая одиссея») и Ридли Скотт («Бегущий по лезвию»). Совершив убийство, Расмус и Мария думали изменить свою судьбу и самим стать богами, но, в отличие от Олимпа, пропуск в чертоги современных богов один — власть и деньги, а такой роскоши у них, увы, надолго не заводилось.

Своеобразно преломилась в «Демониуме» античная традиция масок. В древнегреческом театре одновременно на сцене находилось всего три актёра (не считая хора), которые надевали маски, чтобы изображать разных героев. Конечно, Андреас Шнаас был далёк от экспериментов с театральной эстетикой в духе Питера Гринуэя («Дитя Макона») и Ларса фон Триера («Догвилль»). Маской в ленте Шнааса становится социальная роль съехавшихся на объявление завещания Бергера многочисленных наследников. Это та самая «персона» из теории архетипов Карла Густава Юнга — то, каким человек хочет казаться в обществе. Однако, как на всяком костюмированном балу, неизбежно срывание масок. Герои Шнааса предстают такими, какие они есть на самом деле, в многочисленных флэшбеках, обнажающих лицемерие наследников Бергера.

Единственным персонажем, чей характер остаётся монолитным на протяжении всего повествования, оказывается русский бизнесмен Виктор (Джо Засо). Его герой — циничный, похотливый самец, настоящее животное, как его именуют остальные персонажи. Объяснение этому, впрочем, простое — Виктор не является наследником Бергера и вообще не принадлежит к современной аристократии, как прочая публика. Своим поведением он напоминает «нового русского», выбившегося из грязи в князи. Хотя кто-то из русскоязычной аудитории, возможно, будет оскорблён столь низким представителем нации Пушкина и Льва Толстого в итальянском фильме немецкого режиссёра. Может быть, поэтому «Демониум» долгое время вообще не имел русскоязычной адаптации.

В первом эпизоде «Демониума» (тот самый финал в начале) носит маску и парочка убийц. Расмус работает юристом в крупной компании, утратившая зрение Мария преданно ждёт его дома. Под чарующую музыку герои занимаются любовью. Камера Клеменса Блэя плавно скользит по их обнажённым телам. Чувственное настроение сцены передаётся и зрителю. Кажется, не приходится сомневаться, что персонажи любят друг друга в той мере, когда двое становятся одним.

Окружающие воспринимают их идеальной супружеской парой, интеллигентной, преданной друг другу, но первое впечатление обманчиво. Если вторгшийся в их дом уродец поначалу предстаёт исчадием ада, а Расмус, сразу бросившийся спасать Марию, чуть ли не благородным средневековым рыцарем (он и от уродца отбивался мечом), то в дальнейшем восприятие героев переменится кардинально. И даже ужасаешься от осознания — как легко под личиной добропорядочных людей могут скрываться жестокие маньяки.

Андреас Шнаас нарушил злодейскую традицию своих ранних сплаттеров. Впервые в его фильме тот, кто поначалу казался антагонистом (уродец), им не оказывается. В реальной жизни зло нередко скрывается под маской добродетели, а жестокая расправа может оказаться возмездием. Как и античные трагики, Шнаас уверился, что за грехи рано или поздно придётся платить. Бросивший вызов судьбе, в конечном итоге потеряет всё, погибнув в мрачном подземелье Аида.

«Никос» — переосмысление франшизы про Карла-Мясника

Следующей картиной Андреаса Шнааса стал хоррор с элементами трэша «Никос». Этот фильм стоил значительно меньше «Демониума», оттого и картинка здесь более блёклая. А вот спецэффекты получились не хуже, но иначе и быть не могло, ведь ими занимался Маркус Кох, один из лучших мастеров своего дела и, кроме того, весьма неплохой режиссёр («100 слёз»). Сценарий «Никоса» лишён повествовательных изысков и наследует прямолинейности франшизы о Карле-Мяснике. Тем не менее, «Никос» стал своеобразным переосмыслением «Жестокого насилия», хотя на первый взгляд главная работа Шнааса 1990-х и «Никос» мало связаны.

«Никос» повествует о восставшем из мёртвых жестоком варваре, который жил на рубеже X-XI вв. Образ злодея одновременно является кодой в развитии характера Карла-Мясника и отсылкой к историческому лицу — одиозному правителю Валахии Владу Цепешу. Он отличался жестокостью даже на фоне негуманного Средневековья, а потому вошёл в историю под прозвищем Дракула (Dracul в переводе с румынского означает «дьявол»).

Пусть у антигероев «Беспредела» (оригинальное название — «Жестокое насилие») и «Никоса» и разные имена, но это не должно никого смутить, ведь их сходства слишком заметны. Обоих злодеев играет сам Андреас Шнаас, который и там, и там использует похожий грим. В «Никосе» постановщик возвращается к прежнему изображению антигероя. Его злодей ужасен не только внутри, но и снаружи, как будто варварское нутро, в духе антропологических идей Чезаре Ломброзо, проявляется во внешнем облике. Схожи и телодвижения персонажей. Они передвигаются грузно, неспешно, словно средневековые богатыри. Для обоих персонажей характерна высокомерная жестикуляция и надменная манера общения.

Во франшизе «Беспредел» был не один, а целых два Карла-Мясника. Их обоих сыграл Андреас Шнаас, кроме тех лент, когда в сюжете фигурируют оба антигероя («Преисподняя зомби», «Карл-Мясник против Секиры»). С этой точки зрения Никос может восприниматься в качестве далёкого предка жуткого немецкого душегуба.

В «Никосе» Андреас Шнаас отказался от многих художественных приёмов «Демониума». Тут нет готической атмосферы, слабо чувствуется влияние итальянского хоррора, зато в изобилии присутствуют чёрный юмор и бесхитростная резня ранних лент режиссёра. Казалось бы, в ещё меньшей степени можно вести речь о каких-либо классических эстетических влияниях. Однако сценаристом «Никоса» является тот же Тед Гейган, а главную роль профессора истории играет Джо Засо. Постановщик позволил Засо продемонстрировать широту своего амплуа. Здесь его персонаж, не в пример Виктору из «Демониума», сама интеллигентность.

Никос в интерпретации режиссёра не безумный маньяк, как Карл-Мясник, а своего рода могущественная сила, пришедшая из глубокой древности в практичный XXI век. Никос близок к образам богов и тиранов, которые оживали на страницах древнегреческих трагедий, а также в средневековых легендах. В этом персонаже чувствуются отголоски таких древнегреческих антигероев, как Эдип и Креонт, а также немецкого варвара Одоакра и уже упоминавшегося Влада Цепеша. Все эти реальные и вымышленные тираны личную волю ставили выше принятых в их обществе моральных норм.

Оживший средневековый варвар воспринимает современный американский город как свою вотчину, а потому собирает войско для захвата. В этой связи сложно не упомянуть забавную сцену перепалки оживлённого магией Адольфа Гитлера (Стив Монтаг) и Никоса за право лидерства. Режиссёр, свободный от большого бюджета «Демониума», с удовольствием продолжил трэшевые тенденции «Преисподней зомби», своей предыдущей ленты о Карле-Мяснике. Комичным, в духе юмора «плохого вкуса», также вышел эпизод в видеосалоне, где Никос повстречал гуру трэша Ллойда Кауфмана (он играет самого себя).

Материалом древнегреческих пьес и средневековых легенд служила мифология, повествовавшая о богах и героях. Для авторов и зрителей боги Олимпа, ведьмы и демоны были одинаково реальны. В секулярном XXI веке люди не верят уже ни во что, а образы некогда всемогущих существ давно стали частью массовой культуры.

Андреас Шнаас в «Никосе» эскизно показал глубокую пропасть между временем жестокого варвара и современностью. Ныне доспехи Никоса выставлены в музее древности, куда ходит поглазеть на старину скучающая разношёрстная публика, а вид самого варвара на городских улицах никого не приводит в священный трепет. Он представляется таким же косплеером, как люди в костюмах героев любимых фильмов.

Ещё в «Беспределе 2» была сцена, где Карл-Мясник-младший устраивает массовую резню в порнокинотеатре. В «Никосе» Андреас Шнаас развивает тему неизбежных противоречий между консервативным традиционализмом и обществом потребления. Никос — это человек из прошлого, усвоивший традиции своего времени. Жизнь жителей Средневековья проходила в постоянном труде на полях, либо в военных походах, а развлечения были доступны лишь знати. Не только главные герои (профессор Фрэнк Хеллер и его коллега Сандра Кейн) шокированы ожившим варваром. Сам Никос явно не в восторге от реалий XXI века. Он не может понять, почему его устрашающий внешний вид никого не пугает, а посетители увеселительных заведений не только не оказывают ему почтение, но откровенно смеются над ним.

Варвар из традиционного средневекового общества неуместен в высокотехнологичном обществе потребления. Жёстко расписанным социальным ролям люди XXI века предпочитают индивидуализм, когда каждый самовыражается как хочет. Неудивительно, что даже своими солдатами Никос сделал материализовавшихся героев фильмов — от зомби до ниндзя, ведь современные бандиты едва ли захотят безоговорочно подчиняться вождю (что мы и видим на примере перепалки с Гитлером). Для средневековых же воинов их повелитель был своего рода наместником бога на земле, и они были готовы служить ему не за деньги, а в силу традиции, не оспаривая его права повелевать.

В «Никосе» Андреас Шнаас воспроизвёл гипотетическую культурологическую ситуацию — что было бы, если бы герой из сказок и легенд попал в современный мир. Если когда-то одно имя Никоса наводило ужас, то теперь разве что историки помнят, кто это такой. Зато с доспехами и маской Никоса можно сфотографироваться на выставке и тем самым прикоснуться к давно ушедшим временам.

В современном мире имена богов и тиранов лишь бренды. Среднестатистическому человеку XXI века сложно представить мировосприятие людей из далёкого прошлого. Давно растворились в веках традиционные мужские и женские роли, касты и классы, никого не страшит гнев богов и не вызывают священный трепет всемогущие тираны. Оттого неудивительно, что кащеевой иглой Никоса является его маска. О древних веках мы можем судить не только по легендам и мифам, но и по материальным артефактам, утратив которые, мы лишимся тонкой связи с глубокой стариной.

Снятые друг за другом, «Демониум» и «Никос» выделяются в творчестве немецкого хоррормейкера многочисленными культурными аллюзиями. Если в «Демониуме», в русле постмодернизма, режиссёр адаптировал для своего готического сюжета традиции древнегреческого театра, то в «Никосе», на примере расхожего скрипта о пришельце из прошлого, Шнаас пришёл к неожиданному выводу о невозможности адаптации варвара со средневековой моралью к ценностям XXI века. Ведь тут он не всесильный тиран, а всего лишь чудик в доспехах, которого не станут ни боготворить, ни бояться. Да и сама новость про ожившего на исторической выставке варвара вскоре забудется, сменившись свежими фактами о жизни очередной звезды или новым сообщением свидетелей инопланетной активности.

Читайте также:

Творческая эволюция Андреаса Шнааса на протяжении 1989-2001 гг

217

217