Вепри андеграунда: советское кино, от которого может затошнить

Принято считать, что кинотворцы СССР хоррор во всемирную жанровую кладовую не поставляли. В качестве исключения обычно называют «Вия» (1968) и перестроечные «жутики» вроде «Семьи вурдалаков» (1990) и «Господина оформителя» (1988). Но это не значит, что козырять им больше нечем. Советские авторские, андеграундные, артхаусные, подпольные – зовите, как хотите – фильмы могли быть омерзительными, иррационально-тревожными и даже провоцировать тошноту. Сегодня, в годовщину октября, о некоторых из них расскажет Глеб Колондо. Путешествие сквозь голод двадцатых к перестройке поздних восьмидесятых начинается, поезд следует со всеми остановками – репрессии, война, снова репрессии, оттепель, застой, бесславный конец. Поехали.

20-е: личинки, гниль и кровоточащая скотина

Первые годы Союза – пожалуй, единственный период в истории страны, когда авторское кино было одновременно и народно-массовым. С тем же рвением, с каким сегодня смотрят сериалы от «Нетфликса», в 1920-е публика посещала киносеансы режиссёра-новатора Сергея Эйзенштейна. А он, балуя пролетариев монтажом аттракционов и слагая гимны революции, не забывал подкинуть на широкий экран парочку свежих трупов.

В «Стачке» (1924) сцены восстания рабочих, которое жестоко подавляется властями, монтируются с убийством быка на мясокомбинате: животное грубо валят с ног, режут ему горло, оттуда хлещет кровь. Куда смотрели защитники животных – никуда, их тогда не было, по крайней мере, в таком количестве, как сейчас. А уже в «Октябре» (1927) Эйзенштейн повесил труп лошади на разведённый мост в Петербурге.

В своём локомотивном шлягере «Броненосец «Потёмкин»» (1925) Сергей Михайлович ограничился человеческими смертями – их там более, чем достаточно. Зато продемонстрировал куски гнилого мяса, которое в живом режиме пожирают личинки мух. Зачем? Тем самым Эйзенштейн решал не только мрачно-эстетические, но и утилитарные задачи: вызвать у зрителей ненависть к буржуинам, которые кормят матросов тухлятиной, и вдохновить рабочих всего мира на восстание.

30-е: ужасы абсурда и психоделический квас

Но с начала 30-х революция интересует власть уже скорее как историческое наследие, чем как план на будущее. Формалистам-андеграундщикам предлагают либо добровольно взять курс на социалистический реализм, либо пенять на себя, но на первых порах даже око отца народов не могло уследить за каждой кино-выходкой.

Это дало возможность под видом «правильного» кино о простых людях заниматься разрушением традиционной логики, смешивая фольклорные и абсурдистские образы – что наверняка вызывало у пролетарского зрителя нездоровое головокружение. Но Александр Медведкин, автор «Счастья» (1934) и «Чудесницы» (1936), должно быть, того и добивался. В конце десятилетия ему пришлось с подобным завязать – но и того, что было сделано, для наследия оказалось достаточно.

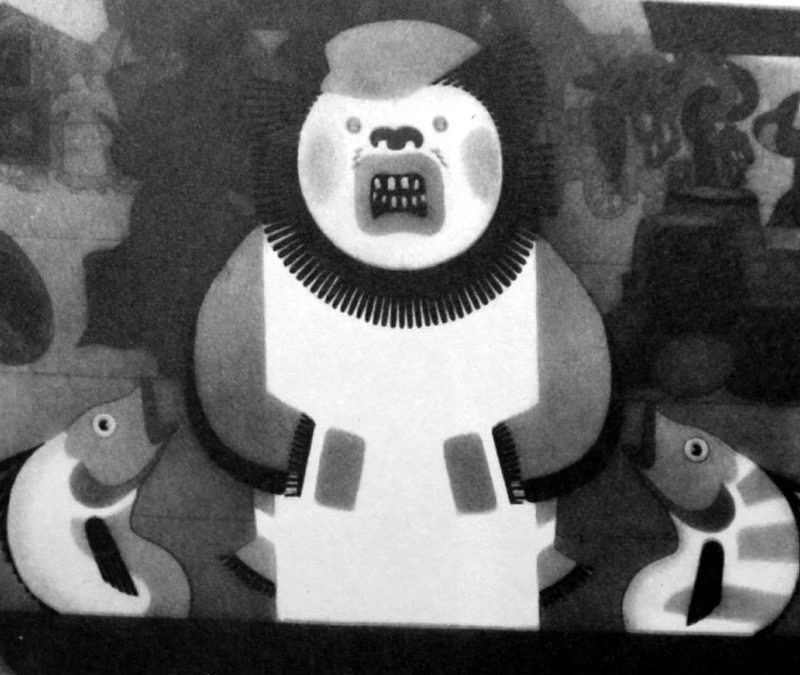

Не всё удавалось довести до конца. Чудом сохранился фрагмент анимационного «Базара» (1933) по сказке Пушкина о Балде. В запале сатирического садизма – а на самом деле, очевидно, всё того же формализма – художник и режиссёр Михаил Цехановский изображал торговцам жуткие рожи с заплывшими глазами и осколками зубов. Музыка Шостаковича усиливала впечатление, которое сегодня могли бы охарактеризовать как «крипота» или «психодел».

40-е: полезное восстание мертвецов

Опыт формалистов снова пригодился в 1941-м – ведь на войне все средства хороши. Соцреализм отошёл на задний план, уступая мистике, о которой прежде не могло быть речи: возвращение душ с того света плохо сочетается с идеями атеизма. Но в рамках «Боевого киносборника №1» (1941) зрителя «потешили» рассказом о Гитлере, к которому по очереди являются затонувший в Ледовое побоище рыцарь, Наполеон и покойник времён первой мировой. Мертвецы уговаривают фюрера не воевать с русскими, попутно приводя его нервную систему в состояние упадка.

Подобный сюжет взяли для мультфильма «Киноцирк» (1942). Гитлер стоит у гроба Наполеона и просит совет по захвату мира. На что гроб, шевеля крышкой, как ртом, предлагает лечь рядом: из отверстия высовывается костлявая рука и манит Адольфа пальцем. Впрочем, это ещё что, в агитационной короткометражке «Чапаев с нами» (1941) легендарный красный командир всплыл, покинув место своего упокоения на дне реки Урал, и отправился воевать с немцами. На зрителей тех лет, которые пока ещё воспринимали кино как своего рода реальность (классический пример – школьники ходили на «Чапаева» (1933) по несколько раз, надеясь, что однажды герой останется в живых) это, должно быть, произвело совершенно особое впечатление.

50-е: нереальность реализма

Со второй половины 1940-х и до 1953 в отечественном кино царило «малокартинье». Чем меньше кино, тем меньше стареющему Сталину его смотреть, реагировать, пугаться. В 1951 во всём Союзе выпустили всего девять фильмов. О кино-авангарде в таких условиях говорить не приходится, хотя математически можно рассудить наоборот: если картин мало, значит, все они в авангарде. А было ли в них, помимо мизерного количества, что-нибудь страшное?

Пожалуй, если смотреть их сегодня, то сильнее всего делается не по себе от зазора между реальным миром и экранным. Формально режиссёры снимали социалистический реализм – ключевое слово «реализм». Однако на деле мы получаем «Кубанских казаков» (1949), чья праздничная пышность мало напоминает подлинные колхозы послевоенных лет.

Режиссёр «Театра на Таганке» Юрий Любимов, который участвовал в фильме как актёр, позднее вспоминал съёмки так: «Вот я стою между дублей, в шелковой рубахе с пояском, выкрашенный блондином, с пучком завитых волос… И вдруг тут же, на этой «выставке достижений сельского хозяйства», вижу – стоит бабка старая, в рваном ватнике и смотрит на то, что творится. И тут она меня спросила: «Скажи-ка, дорогой, из какой же это жизни снимают?» Я говорю: «Да из нашей, бабушка». Она говорит: «И не стыдно тебе – молодой, а все врешь и врешь?»

Продолжая формально оставаться реализмом, кино эволюционировало в исторические фанфики, безумный трэш и китч. В финале «Падения Берлина» (1949) посреди взятой немецкой столицы приземляется самолёт, из которого выходит Сталин и лично поздравляет победителей. А заодно и влюблённых, которые в пылу сражений не забыли найти друг друга. Ну куда же без этого.

Конечно, тенденция выросла из 30-х. Одна из самых задорных советских комедий «Цирк» (1936) вышла за год до начала Большого террора. Под конец герои в белых одеждах маршируют и поют: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Зная контекст, на это смотришь как на сюрреалистический сон или согласованный с властями зомби-апокалипсис.

60-е: кошмары сновидений

Киновед Олег Ковалов, рассказывая в интервью о любимых фильмах ужасов, в качестве самого страшного определил полнометражный дебют Андрея Тарковского: «Я знаю только один фильм, когда страшно всегда. Его смотришь и будто сердце падает в тебе. Это «Иваново детство» (1962). Там выходы из снов столь страшны, что всегда вздрагиваешь и по телевизору, и на экране. Когда летит бадья с ведром на тебя — это всегда ужас: вот-вот, сейчас полетит…»

60-е в СССР – второй ренессанс режиссёров-авторов. Не всегда их фильмы показывались в первых рядах – самый большой экран отдавали всё-таки более безопасным, например, Гайдаю. Но и те, что пребывали на периферии проката, будоражили умы не меньше «Операции «Ы». А пугали уж точно больше, нередко страшными снами и видениями. Многие, не только Тарковский, смекнули: раз уж присниться может что угодно, значит, сделаем сон полем визуальных и повествовательных экспериментов. И понеслось. В «Заставе Ильича» (1965) героя на ночь глядя навещает погибший в войну отец. В «Три тополя на Плющихе» (1967) героиня, стремясь удержаться от настоящей любви и измены в одном флаконе, бродит по артхаусным уголкам и подворотням под звуки метронома и атональной «хоррорной» музыки. Пионеру видятся похороны бабушки в «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён» (1964). Смерть и любовь в одном лице навещают на больничной койке Пашку из «Живёт такой парень» (1964). Инженера Травкина в сатирической комедии «Тридцать три» (1965) отправляют в открытый космос за лишний выросший зуб.

Не отставал, впрочем, и Гайдай. Вспомните сон персонажа Андрея Миронова из «Бриллиантовой руки» (1968): летающий оторванный гипс и хохочущая чёрная кошка – мрачность готики пополам с пародией на Хичкока. Или «Кавказская пленница» (1967) – ночью перед судом товарища Саахова навещает «призрак» невесты в компании ворона. Чем не Эдгар Аллан По?

Всё это лишний раз доказывает: те, кто не видят в советском кино ужасов, на самом деле просто никогда внимательно его не смотрели.

70-е: оргия безысходности

Если киноискусство 60-х, в целом, было, скорее, радостным, пришедшие ему на смену фильмы 70-х отличали депрессивность и бытовая хмарь. Опьянённые оттепелью художники ощутили кислый похмельный привкус брежневского застоя.

Как передать это, безусловно, ужасное ощущение? Можно иносказательно – так поступил Никита Михалков в «Неоконченной пьесе для механического пианино» (1973). Несмотря на то, что кино о дворянах и по Чехову, зрители заметили – усадьбу никто не трудился приводить в соответствие с началом 20 века. Заболоченный пруд, замызганные стены с современными окнами – всё это наши дни. И герои, ведущие мучительную, уродливую и трагически бессмысленную жизнь, взяты из сегодня. Хочется покинуть этот мир, но даже самоубийство здесь, увы, невозможно: буквально садишься в лужу. Нет выхода – паралич воли, социальная клаустрофобия. Советский интеллигент увидел на экране себя, это было жуткое узнавание.

Но можно и напрямую: «Отпуск в сентябре» (1979) Виталия Мельникова – своего рода боди-хоррор наоборот. Там, где условный Кроненберг делает акцент на внешней трансформации героя, у Мельникова персонаж Даля, Зилов, меняется внутренне. Нам придётся засвидетельствовать, что обаятельный симпатичный парень зажил жизнью жуткого пошляка, ведущего убогий, гнилой быт, ну и конечно – самое страшное – он этого даже не замечает. И не он виноват в этом – виноват окружающий его мир, где понятия правильного и прекрасного окончательно стёрлись. Где женщина, войдя в дом с голой лампочкой на проводе и окном без занавесок, истерически восклицает: «Какая красота!»

И здесь самоубийство в качестве избавления невозможно. Пугающий парадокс: персонаж остался в живых, а нам не по себе: лучше бы уж упокоился. Цензура предсказуемо положила «Отпуск…» на полку, а через два года больное сердце и проблемы с алкоголем позволили Далю осуществить выход, который не был дан его персонажу. В 1987 фильм выпустили в прокат, но смотрелся он уже не так мрачно. Зрители знали: Зилов всё же обрёл покой.

80-е: санитары-оборотни и мёртвый Дед Мороз

С развитием видео, появлением любительских кинокамер, «подпольщики» от искусства получили возможность снимать, что захочется, не оглядываясь на властные инстанции. И хотя встроенные в систему режиссёры с началом перестройки тоже обрели больше свобод и застращали то ужасами войны («Иди и смотри», 1985), то кровавой бытовухой («Маленькая Вера», 1988), куда интереснее будет обратиться к опыту киноанархистов. Ведь тотальная свобода страшна сама по себе. А если с таким подходом сделать фильм?

В 80-х ленинградский художник Евгений Юфит создаёт новое направление, некрореализм, и сам же становится единственным главным его представителем. Однажды посетив мастерскую Юфита, музыкант Валерий Кирилов рассказывал: «…меня впечатлила картина «Подснежник» на которой я увидел нежный цветок, прорастающий сквозь оттаявший труп, лежащий на талом снегу». И это не одно такое «случайное» полотно – Юфит создавал искусство из смерти. Иногда из настоящей.

От живописи некрореалист перешёл к видео. Маловразумительная с точки зрения традиционного повествования – но оттого и по-особому тревожащая – погоня людей в белых халатах за матросом в заснеженном лесу с последующим смертоубийством в «Санитарах-оборотнях» (1984). В тишине надругательство над собственным телом с помощью кипятка и выстрел в лицо трезубцем на фоне хроники в «Вепрях суицида» (1988).

В этих немых короткометражках режиссёр провоцирует у зрителя чувство, что норма не просто уничтожена, а нам показывают её труп, который весело гниёт и разлагается. В полнометражном «Папа, умер дед мороз» (1991) нарушения психики и телесной целостности достигают высшей точки и становятся общим местом. Перед нами мир, где люди, кажется, и хотели бы уйти, но не знают, как: они начисто лишены живого начала, а умереть может лишь тот, кто жил. Показательно, что отдельные кадры напоминают зомби-муви, в частности, «Ночь живых мертвецов» (1968).

Разумеется, Юфит не был один такой – свой вклад в видео-подполье внесли Борис Юхананов, братья Алейниковы, Максим Пежемский, Сергей Дебижев, Евгений Кондратьев и т.д. Но именно «трупная» ориентированность Юфита делает его, с одной стороны, близким хоррору, а с другой, как ни странно, жизни, а значит, и всем нам.

Юфит – это не только ужасы и хтонь, Юфит – это когда смерть – состояние, отношение к которому с одной стороны честное, лишённое налёта сентиментальности, а с другой доброжелательное и в чём-то даже озорное. Это диалог с мраком на равных, это труп, из которого вырастает цветок. Это понимание того, что и смерть, и жизнь – суть одно и то же. А раз так, то и ужасы способны быть не только о смерти, но и о жизни. И, возможно, если однажды неким силам понадобится хоррор всех времён и народов, придётся достать бубен и, ударив в него, вернуть из небытия не Крэйвена, не Лавкрафта, не Эдгара По и не Альфреда Хичкока, а Евгения Георгиевича Юфита.

31549

31549