«Дракула»: любовь под знаком вечного проклятия

Совсем недавно мы смотрели «Носферату» Роберта Эггерса — очередная версия немой классики Мурнау. Теперь за другой вампирский ремейк взялся Люк Бессон. Каким получился «Дракула» французского режиссёра, рассказывает Алёна Химич.

«Дракула» / Dracula: A Love Tale (2025)

Режиссёр: Люк Бессон

Сценарий: Люк Бессон, Брэм Стокер

Оператор: Колин Уондерсман

Продюсеры: Люк Бессон, Дороти Кэнтон, Марк Кэнтон, Филипп Корро, Ромуальд Дро, Райан Уинтерстерн

Сделка с Богом, обернувшаяся сделкой с Дьяволом, — именно в этом парадоксе и рождается новая интерпретация «Дракулы» Люка Бессона. В основе сюжета — любовь как высшее благословение и одновременно страшнейшее проклятие. Ради неё герой готов отвергнуть веру, утратить душу, разрушить всё, что было свято. Фильм открывается сценой, которая без преувеличения могла бы войти в историю мирового кино: Дракула, вернувшийся с войны, узнаёт о гибели возлюбленной и в безумии обвиняет Бога в предательстве. В яростном богохульстве он закалывает священника прямо у алтаря: кровь окрашивает белый мрамор, свечи гаснут, кресты рушатся. Так рождается монстр — и рождается он не из укуса или проклятия, а из отречения и утраты веры. Это мрачное, густое, оперное начало — лучшее, что Бессон снимал за последние годы, и оно даёт ложную надежду, будто впереди нас ждёт великая трагедия. Увы, вскоре «Дракула» начинает распадаться.

Сюжет, обещавший масштаб, дробится на эпизоды. Дракула (Калеб Лэндри Джонс), превращённый в центральную фигуру повествования, блуждает по миру, пытаясь примирить свою неумирающую любовь и новообретённое проклятие. Но вместо трагедии зритель получает череду неравных сцен — от величественных готических залов до неуклюжих компьютерных аттракционов. Бессон не разрывает с привычной манерой: он ищет красоту в монументальности, строит сцены вокруг отдельных «эффектных» образов, но цельность разрушается под тяжестью наивности. Театральные монологи о «крови как молитве» звучат так, будто их вырвали из студенческой постановки, монтаж обрывает ритм, а CGI-гаргульи и вовсе возвращают нас к эстетике начала 2000-х. Они смешат там, где должны ужасать, и особенно болезненно смотрятся на фоне потрясающих декораций и роскошных костюмов, созданных с вниманием к каждой складке бархата.

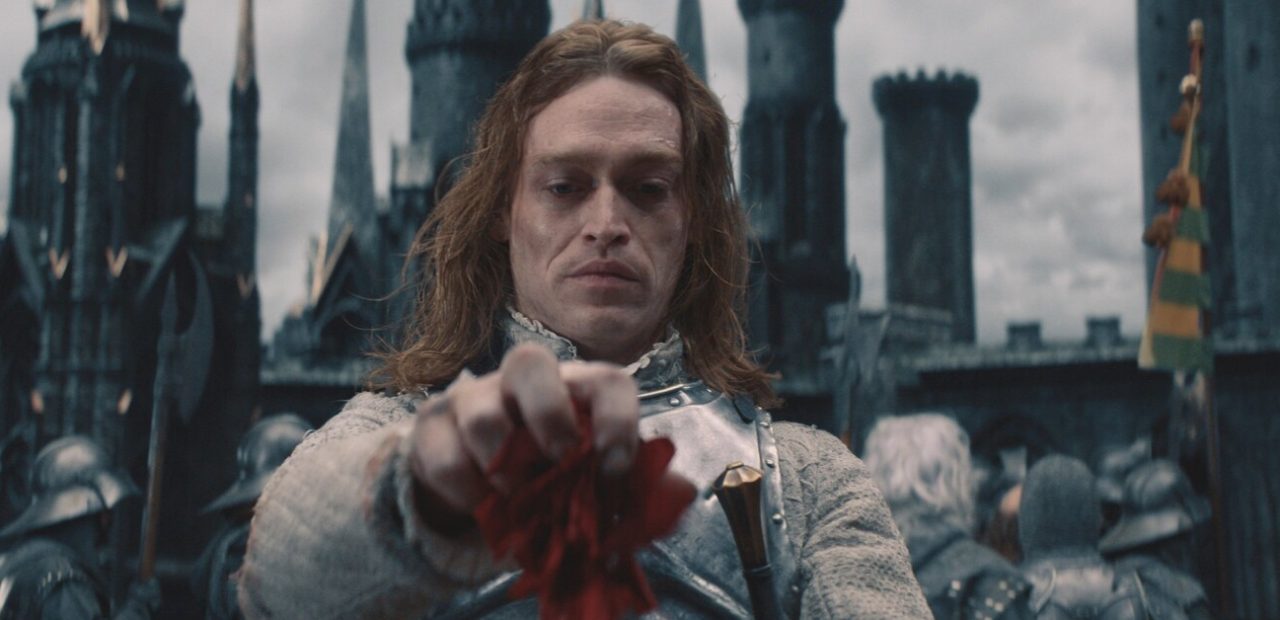

И всё же в «Дракуле» есть спасительное ядро — актёрская работа Калеба Лэндри Джонса. Его Дракула — одновременно хрупкий и хищный, поэт и безумец, существо, обречённое на вечную жизнь с вечной тоской в глазах. Джонс не впервые работает с Бессоном: в «Догмене» он уже доказал, что умеет воплощать персонажей на грани человеческого и нечеловеческого, изгоев, которых страшно и жалко одновременно. Но в «Дракуле» его талант раскрывается особенно полно: он превращает монстра в трагического романтика, убийцу — в символ любви, а вечного проклятого — в икону, в которой соединяются ужас и красота. Здесь чувствуется опыт работы с режиссёрами с яркой авторской рукой: Линчем, Джармушем, тем же Бессоном — актёр привносит в образ нервную экспрессию, ломкую уязвимость и почти театральный пафос, создавая фигуру, которая могла бы стать канонической в истории вампирского кино, если бы фильм не подводило исполнение.

Бессон, конечно, не скрывает, что вдохновлялся Копполой: в облике Дракулы легко угадываются переклички с образом Гэри Олдмана, костюмы Мины словно перекочевали из его ленты, а появление фантастических монстров, отсутствующих в иных версиях, — очевидная попытка превзойти барочную визуальность «Дракулы» 1992 года. Но заимствования лишь подчёркивают шаткость замысла: там, где Коппола строил грандиозную оперу, Бессон создаёт скорее хаотичный спектакль, где трагическое и пародийное идут рука об руку.

Особенно ярко это видно в сравнении с «Носферату» Роберта Эггерса. У Эггерса — тяжёлая готика, безжалостный экспрессионизм, дьявольское присутствие в каждом кадре. Его фильм жесток, суров, не знает компромиссов: это кино, где сама форма подчинена идее обречённости. Бессон же остаётся верен себе — наивность, сказочность, готовность ради «красивого кадра» перевернуть саму логику истории. Но у обоих фильмов есть общее ядро: больная, разрушительная любовь. У Эггерса — это любовь-вампиризм, уродливая и питающаяся чужой жизнью, у Бессона — любовь-иллюзия, слишком прекрасная, чтобы существовать, и потому обречённая на смерть.

В итоге «Дракула» Бессона остаётся парадоксом. Это фильм, который раздражает, смешит и утомляет, но в то же время притягивает и завораживает. Это не готическая трагедия, на которую рассчитывали зрители, а скорее авторский аттракцион — местами нелепый, местами пронзительный. Но в нём слышен голос автора, а не студии — голос режиссёра, который рискнул поставить монстра в центр, а любовь превратить в подлинное проклятие.

Читайте также:

Великий владыка теней: образ Носферату в хоррор-кинематографе

«Носферату»: проросшее семя зла

Реализм и экспрессионизм в творчестве Фридриха Вильгельма Мурнау: «Носферату, симфония ужаса» и «Горящее поле»

Фальшивые вампиры Жана Роллена

791

791